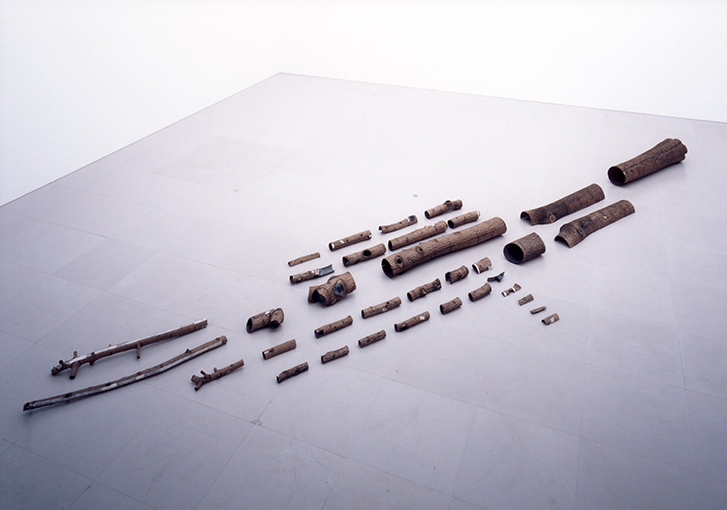

樹皮と空地-桐の樹 [2002年]

[音声ガイド]

大きな樹が根元から伐採され、いくつにも切断されて横たわっています。近づくと、深く彫り込まれた内部に何か造作がなされ、全体が青く塗られているのが見えるでしょう。さらによく見れば、ほとんどの幹や枝が縦に半分に割られ、再び接合されているのに気づきます。一本の木がその形のままに作品化され見た目には飾り気がありませんが、なんとも手の込んだ作り方です。 この作品を制作するに要した時間について思いを巡らせば、この樹が孕む時間も意識されます。この大きさにまで生長するには十年単位の時間が必要でしょう。幹の内部を彫るときに目にする年輪からも、作者は時間の厚みを感じたはずです。 樹が生長するにつれて年輪を重ねることは、空間に占める領域を拡張していくことでもあります。それは確実に空間に変化を引き起こします。若林は、彫刻家として空間を観察する際に時間という要素を意識しているのでしょう。

水没の振動尺 [2002年]

[音声ガイド]

束ねて固められた多量の紙片が、銅線で支柱に繋がれています。リードに繋がれた犬を思い起こさなくもありませんが、作品に近づく手掛かりにはなりそうにありません。紙片の下半分が青く染められていることが、タイトルの「水没」をかろうじて想像させます。 作者の若林奮は、かつて大雨による河川の増水に関する短文を記しています。河川敷が水没し、対岸との間が水で満たされることによって、そこには確実に空間があると認識できたり、水位が上下することで対岸が近づいたり遠ざかったりするさまを対象との距離が変化することに準(なぞら)えたり、川水の増減を、彫刻家らしく空間を捉える手掛かりとしています。 とすれば、紙片の塊は、さらに紙を継ぎ足して長さを延ばしたり、あるいは逆にはぎ取って縮めたりするものと考えられそうです。若林は、伸縮する発条(ばね)のようなものさしで空間を捉えようとしているのでしょう。

胡桃の葉 [1994-96年]

[音声ガイド]

鉄とアルミニウム製の箱が台の上に置かれ、いくつかは蓋が取られて中が見えるようになっています。覗いてみると、木の葉、葉の形に切り抜いた銅板、そして葉が摺られた紙が、それぞれ収められています。タイトルと制作年が示すように、3年分の胡桃の葉が用いられているのでしょう。大量の木の葉を摺ったり、銅板に型取りしたり、なんという細やかな、そして忍耐強い作業でしょうか。 かつて若林は、「大気中に満ちた植物のうち、地表面から自分の背の高さまでの部分は触覚である。それをこえる樹木の上層は視覚であり、地下は想像に属している」と語っています。彫刻家として大気、つまり空間を認識しようとする若林にとって、植物は重要な手がかりであったようです。そして、胡桃の葉を3年間採取し続けることによって制作されたこの作品は、自然が持つ空間の奥行きのみならず、そこに含まれる時間、さらには積み重なった時間の厚みを感じさせます。

SEVERAL STRATUMS [1991年]

[音声ガイド]

4枚それぞれに表情は異なりますが、灰色がかった緑や青が画面全体を覆っています。一枚一枚には、弧を描くような形あるいは幾筋かの壕のような描写があったり、何本もの長短入り混じった細かい線やたくさんの円型の模様が描かれたりしています。あるものは風景のように、またあるものは抽象的な表現と感じられます。 直訳すると「いくつかの層」というタイトルが作家の関心の表れとすれば、重なった円や筋は地層に、無数の線は地表をおおう草木などに見えてきます。そして、並列する色の面とその上に描かれた円は、地層や草木を図式化したようにも見えるでしょう。 彫刻家である若林は、自身が視線を向ける対象とその表面、自身と対象との間の空間に対する考察をもとに作品を制作してきました。若林にとって表面は厚みを持ったものであり、空間のなかに領域を占めるものとして捉えられていたのです。地層の重なりは大地の表面の厚みにも感じられたようです。

所有・雰囲気・振動-草の侵略及び持物について I [1984年]

[音声ガイド]

平たい箱型をした鉄板の上面に孔が穿たれていたり、突起が据えられていたりするだけで、何とも無機的な作品です。ただ、若林はこれらの作品のうち最初に制作された「Ⅱ」と「Ⅲ」を屋外に置いて、孔から植物が伸びてくる様子を観察していたと聞くと印象が変わるでしょう。また、「Ⅴ」には土を入れ、草を植えて展示することもありました。 1980年代の若林は、自分が視線を向ける対象と自分との間に存在する空間について、さまざまな思索を巡らしています。彫刻家としてこの空間を認識しようとするときに、植物は手掛かりを与えてくれるものだったようです。タイトルの「所有」を認識、「雰囲気」を空間としてみれば、この作品は若林が空間を認識するための道具、あるいは測定器のようなものであったことが想像できます。この器具で、植物を手掛かりに「振動」を捉えることが、そこにある空間の認識へと導いてくれるのでしょう。

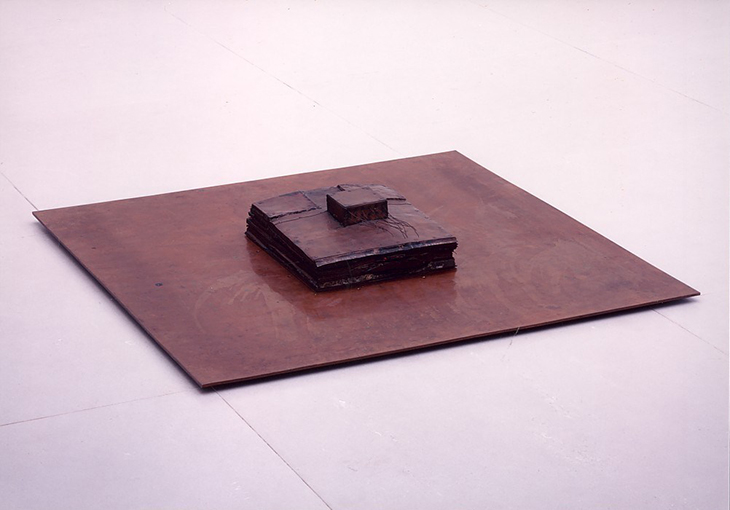

100粒の雨滴 I [1976年]

[音声ガイド]

側面に幾つもの筋の入った長方体の塊が、正方形の銅板の上に置かれています。捉えがたい印象を持つ作品ですが、タイトルを手がかりにすれば、100粒、つまり多量の雨滴が積もり積もったものか、あるいはそれによって地表面が削られ、地中に隠れていた地層が露わになっていると想像できそうです。 若林は1970年代前半に滞欧し、旧石器時代の洞窟壁画を見てまわりました。地中奥深い洞窟に、太古の人々が何世代にもわたって描き重ねた壁画、若林はその膨大な時間の堆積に圧倒されます。 この作品の塊は実は十数枚の層からなっていて、それぞれが異なった凹凸を持ち、まさに地層のように、一つひとつが下の層を覆っています。若林は、旧石器時代と自分との間の時間の堆積を、太古の時代の地表の上に一つひとつ次の時代の地表を重ねることによって捉えようと試みているようです。

振動尺試作 I [1976-77年]

[音声ガイド]

装飾らしきものは一切削ぎ落とされた円筒状の木の棒。表面の所々には窪みをふさぐように鉛が埋め込まれています。斜めに切られた片側の断面に掘り出された矩形のふくらみが、この棒が作品であることをわずかに伝えています。タイトルに用いられた「振動尺」という言葉から、これが何かを測定する尺(ものさし)であることが想像されます。 1970年代前半の滞欧中に、若林は旧石器時代の洞窟壁画を数多く見る機会を得ました。太古の時代に何世代にもわたって描き重ねられた洞窟壁画、若林はその時間の堆積から壁の表面に目には見えない厚みを感じ取ります。この観念上の厚みが増したり、減ったりすることを、若林は「振動」と捉えているようです。「振動尺」とは、このような空間を認識(測定)しようとする作家特有の「ものさし」なのでしょう。

立体ノート-気体・固体・液体・現在 I [1973年]

[音声ガイド]

かたちも大きさも多様な木片が組み合わされて、さまざまな立体作品ができあがっています。なにか大きな構造物の模型のようなもの、細長い棒状のもの、突起や傾斜のあるテーブル状のもの、中には飛行機や鳥の羽のようなものが埋め込まれているものもあります。よく見れば、それぞれの表面は手が加えられていて、窪みや膨らみがあったり、穴があけられたり、彫刻刀の刃の跡が無数につけられたりしています。 この作品は、若林が彫刻と周囲の空間との関係、彫刻と空間との境界である表面についての思索を深めていた時期のもので、タイトルが示すように、自分の考えを整理するためにまとめた「ノート」のような趣があります。それは、表面に見られる多くの書き込みからも感じられるでしょう。「気体・固体・液体・現在」という関係性を持ったり持たなかったりする言葉の並列も、作家が試行錯誤を繰り返しながら考えを巡らせていたことを示しているようです。

100の羨望 [1967-72年]

[音声ガイド]

101枚の素描からなるこの作品は、日常の制作活動における関心事から、彫刻の根本にかかわるような立体に対する認識を示すものまで、さまざまな要素を見せてくれます。それらは、1971年から約1年余りの間に描かれたり、旧作に手を加えたりしたものです。 この時期の若林は自身の彫刻の在り方を模索していて、さらに、2年後には美術館での初の個展も控えていました。そのような時期に、彫刻を作る代わりに描かれたのが、これらの素描です。タイトルからは、自身の表現を探し求めながらも思うようには見いだせない、作家の諦観とも焦燥とも言えるような心情が感じられます。また、比較的厚い紙にインクや水彩を染み込ませるような描き方は、素材の物質性を意識させ、彫刻的なニュアンスを伝えているかのようです。

熱変へ II (3rd Stage) [1965, 90年]

[音声ガイド]

彫刻の前の部分だけを見れば人間のようでもあり、後ろをみれば尾のある動物のようでもあり、作者はいったい何を表現しようとしたのでしょうか。しかし、何か形あるものを表現しようとしている、そう考えることから離れたほうが良いかもしれません。 よく観察すれば、この彫刻が途方もない労力から生まれていることが分かります。素材を熱して、まだやわらかい数十秒のうちにハンマーで叩いて成形したり、硬い表面をグラインダーで削ったり、研磨したり、さらには大小さまざまな部位をつなげて溶接したりと、鉄を相手に格闘している作家の姿が目に浮かびます。ただ、熱せられ赤くなっている状態も、研磨されてしろがね色に輝く様子も、作者しか目にすることができない鉄の姿です。 若林は、何かの形を作るというより、鉄の性質を吟味し、素材としての可能性を確かめているようです。

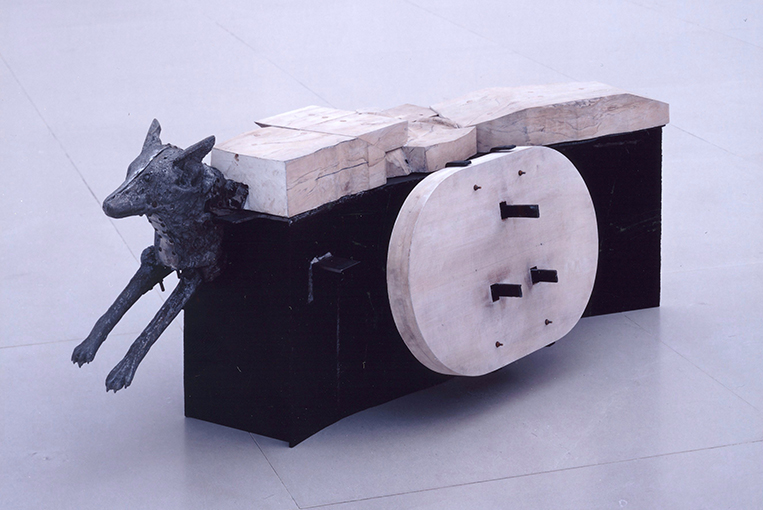

大風景 (4th Stage) [1964, 91年]

[音声ガイド]

まるで建築現場で使われるような鉄の躯体に犬の頭部と前脚が取り付けられています。背にあたる部分には、これも建材のような木の塊が敷き詰められています。よく見れば、先の方が尻すぼみに細くなっていて、犬の尾に見えなくもありません。さらに近づいて真上から見ると、細長く敷かれた木材の真ん中あたりが湾曲していて、日本列島の本州のシルエットに似ていることに気付くでしょう。そう思って眺めていくと、途中には日本の風景の象徴ともいえる緩やかな円錐状の盛り上がりがあります。大風景というタイトルにも合点がいきます。若林は、彫刻家として作品の表面に非常に強い関心を示していました。そのまなざしを拡げていくと、身の回りにあるものの表面、風景をかたちづくるものの表面、さらには地表面が視野に入ってきます。若林は、彫刻を作る感覚で空から日本列島を観察しているのでしょう。