コンクリートの単体 [1971年]

[音声ガイド]

立方体のコンクリートをくりぬいて、粉々に砕いてから元の立方体の内部に戻す。そうして《コンクリートの単体》と名付けられたこの作品。さて、ここで単体、つまり「ひとつ」なのは、砕かれたコンクリートの粒ひとつひとつでしょうか、あるいはもともとの立方体でしょうか、それとも「コンクリート」という概念そのものでしょうか。高松はこう問いかけることで知覚と概念の境界にゆさぶりをかけているのです。 1970年前後、それまでの形式や制度そのものを疑い、破壊しようとする運動があらゆる分野で起こりました。美術においても、ものともの、ものと言葉、それらについてのわたしたちの認識、それぞれのつながりを根本から問い直そうとする傾向が見られました。この姿勢こそ現代の美術のひとつの出発点なのです。

四つの杉の単体 [1970年]

[音声ガイド]

杉の丸太が4本、上の方を四角く削り出されて柱のように立っています。 普段、家の柱を見て丸太を思いはしませんし、生えている木から角柱を想像する人もそうはいないでしょう。 しかし高松次郎は、あるとき、街路樹を見てふと「四角い一本の柱が、その木の中にもあるはずだ」と思い至りました。 この作品で、彼は、わたしたちの意識が偏りやすいことを示しつつ、杉をひとつの総体として捉えようと試みたようです。 ただし実際には、杉の可能なあり方をすべて示すことなどできません。 高松は、どのように、この解決の難しい問題にとりくんだのでしょうか? 作品に4本の杉が使われていることに注目しましょう。1本は4本のうちの一部分です。同じように、4本はより多くの杉の一部だとみることができます。 個別の要素を示しながら、常に別の可能性が果てなく続くように感じさせることで杉の部分と総体とを捉えようと試みたのです。

板の単体 (赤) [1970年]

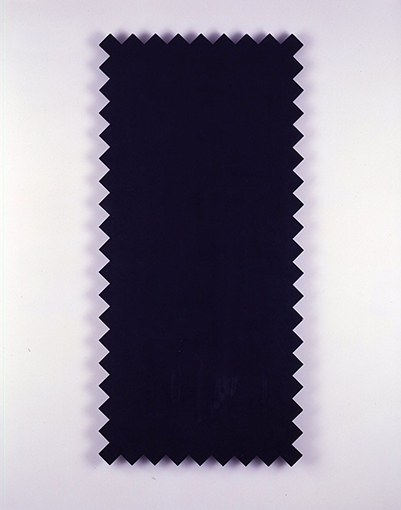

板の単体 (黒) [1970年]

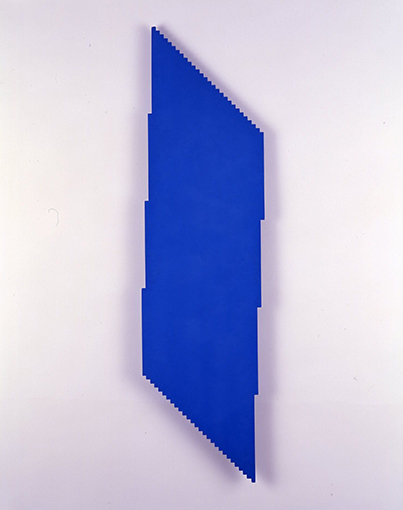

板の単体 (青) [1970年]

布の弛み [1969年]

赤ん坊の影 No. 122 [1965年]

[音声ガイド]

作品の前に立つと画面に子どもの影が大きく映っているように見えます。しかし当然ですが、振り返ってもそこに影の主はいません。この〈影〉シリーズは、モデルと物理的な結びつきをもつはずの影を描くことで、あるはずのものが「ない」感覚を生み出しています。 この作品が描かれた1965年といえば、人類が初めて宇宙遊泳をした年です。空間や時間の概念が更新され、宇宙開発や原子力といった新技術が近未来への想像をかき立てた時代でした。そうした新しい知識と、人間の意識や存在とを結び付けた作家の先駆が高松次郎だといえるでしょう。高松は量子力学や存在論の豊富な知識で、多くの議論を呼ぶ作品を手がけました。〈影〉は、「実体の世界の消却」を試みたと彼が語ったように、目に見える世界を問い直す狙いがあったのかもしれません。

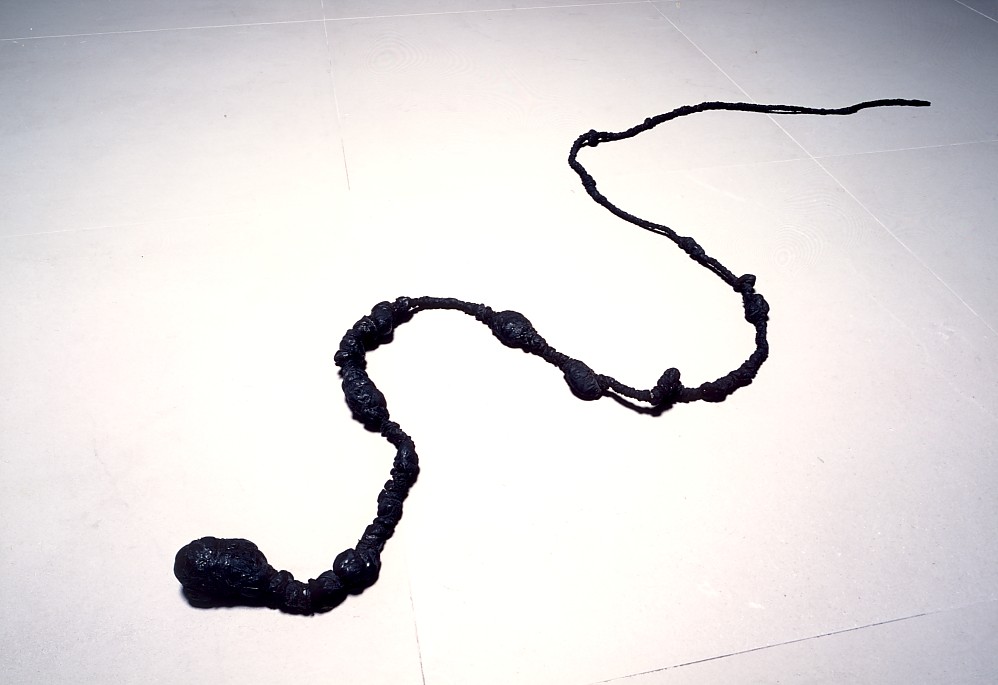

紐 (黒 No. 1) [1962年]

[音声ガイド]

ねじれて、いびつに伸びた怪しい〈紐〉。もしこれが展示室でなく、まちなかに現れたらどうでしょうか。実は、よく似たオブジェが混み合う山手線の駅に出現したことがあります。1962年に高松が同世代の作家と行ったゲリラ的イベントの一幕でした。ほかにもカーテンの隙間やテーブルの引き出しから這い出すような姿が記録に残っています。その様子は、日用品に絡みつくことで、機能や意味を停止させ、無軌道にネットワークを広げるかのようです。1964年の東京オリンピックに向けて開発と規制が同時に進むなか、高松をはじめ若い作家は事物の関係をかき混ぜ、繋ぎなおす可能性を求めていたようです。 ところで〈紐〉を辿るとなにがあるのでしょう。高松はこの連作に「反実在性」という言葉を使っています。ともすると、この世界の理屈に反するような異次元に通じているのかもしれません。

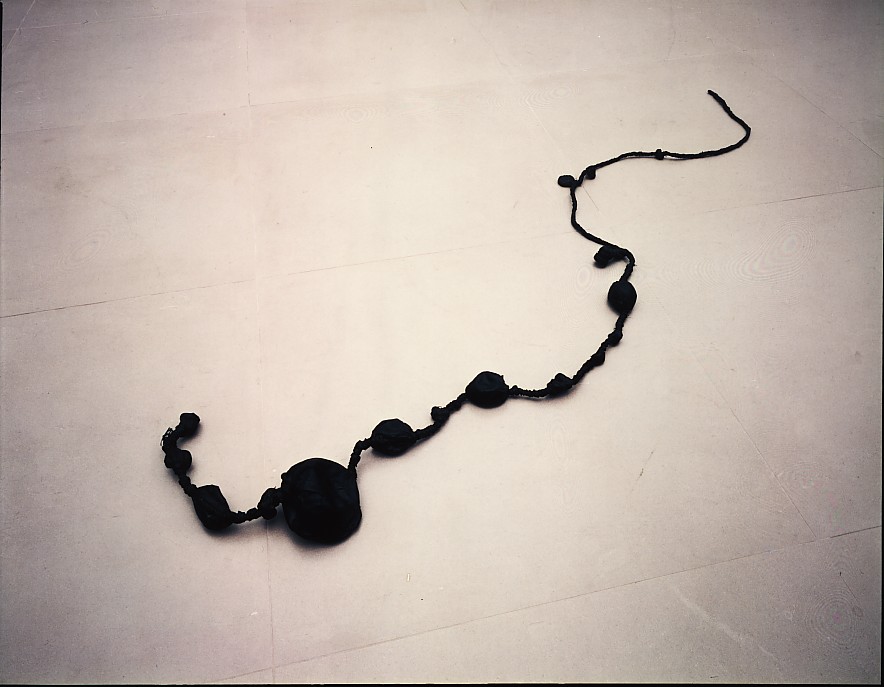

紐 (黒) [1962年]

[音声ガイド]

ねじれて、いびつに伸びた怪しい〈紐〉。もしこれが展示室でなく、まちなかに現れたらどうでしょうか。実は、よく似たオブジェが混み合う山手線の駅に出現したことがあります。1962年に高松が同世代の作家と行ったゲリラ的イベントの一幕でした。ほかにもカーテンの隙間やテーブルの引き出しから這い出すような姿が記録に残っています。その様子は、日用品に絡みつくことで、機能や意味を停止させ、無軌道にネットワークを広げるかのようです。1964年の東京オリンピックに向けて開発と規制が同時に進むなか、高松をはじめ若い作家は事物の関係をかき混ぜ、繋ぎなおす可能性を求めていたようです。 ところで〈紐〉を辿るとなにがあるのでしょう。高松はこの連作に「反実在性」という言葉を使っています。ともすると、この世界の理屈に反するような異次元に通じているのかもしれません。

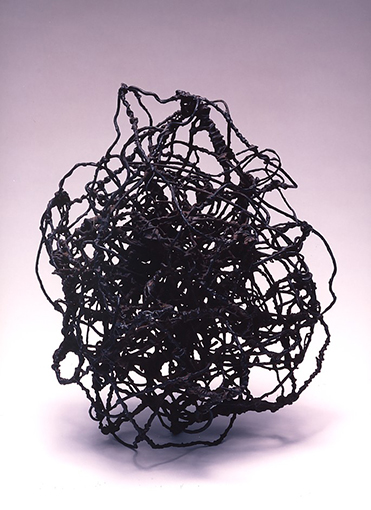

点 [1961年]

[音声ガイド]

「点」というタイトルがつけられていますが、その形態は乱雑にまとめられた線といった感じです。言葉の表すところと、視覚を通して見た形態とのずれ、高松が考えていることは、とても概念的なもののようです。 まずは幾何学を思い出してみましょう。「点」は長さも幅も持たないものです。それに長さが与えられると「線」になります。点は、言葉でどのように説明しても、形態としては決して表現できるものではありません。 それを今度は芸術作品の生成になぞらえてみると、まずは作家の思考があり、それに形が与えられて作品となる、と言えそうですが、しかし、実際には、出来上がった形が作家の思考を完璧に表現しているとも限りません。高松はそれを踏まえたうえで、私たちの認識の在り方についても問いかけているようです。

点 (No. 1) [1961年]

[音声ガイド]

「点」というタイトルがつけられていますが、その形態は乱雑にまとめられた線といった感じです。言葉の表すところと、視覚を通して見た形態とのずれ、高松が考えていることは、とても概念的なもののようです。 まずは幾何学を思い出してみましょう。「点」は長さも幅も持たないものです。それに長さが与えられると「線」になります。点は、言葉でどのように説明しても、形態としては決して表現できるものではありません。 それを今度は芸術作品の生成になぞらえてみると、まずは作家の思考があり、それに形が与えられて作品となる、と言えそうですが、しかし、実際には、出来上がった形が作家の思考を完璧に表現しているとも限りません。高松はそれを踏まえたうえで、私たちの認識の在り方についても問いかけているようです。